La présence publicitaire dans l’environnement urbain induit de nombreux effets tant sur l’aspect matériel, que sur la vie idéologique, symbolique et imaginaire de la ville. En effet, à l’espace concret et réel de la ville (rues, bâtiments, mobilier urbain…) se superposent des images irréelles qui contribuent à modeler le visage de la ville, et par là influencent la perception et les représentations que les citadins en ont. Ainsi, le rôle considérable des images publicitaires au sein de l’entité urbaine, souvent contesté, peut pourtant apparaître de manière évidente sous le regard artistique.

En effet, le regard du photographe sur la ville est celui d’un promeneur ou d’un explorateur, qui, ayant une expérience immédiate et impulsive de l’urbain, va mettre en relief des aspects fondamentaux dissimulés et/ou des vérités inconscientes. A travers le travail artistique, c’est donc une manière de percevoir la réalité différemment de l’oeil habitué, voire saturé, du citadin qui va permettre de souligner des perspectives méconnues.

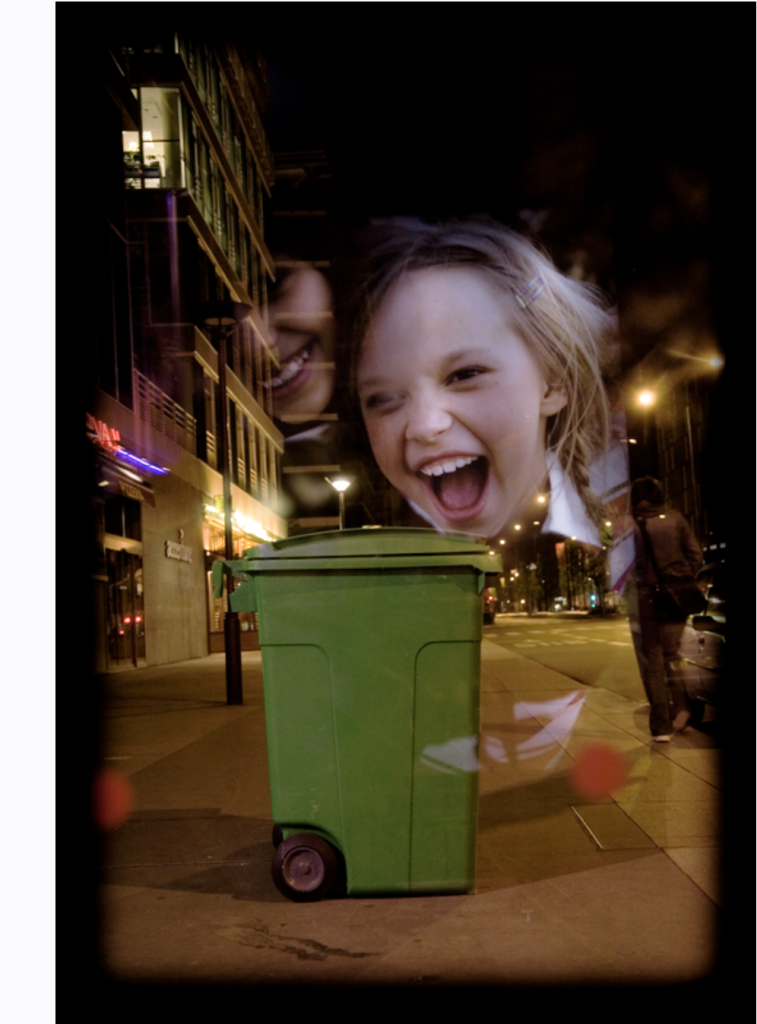

L’élaboration esthétique de la ville ainsi constituée à travers cette série de photographies, met en valeur la forme publicitaire de façon à exprimer son interaction avec la forme urbaine. En effet, cette création artistique nous permet de ressentir, à bien des égards, les nombreuses implications de la publicité dans l’expérience quotidienne de la ville, ainsi que sa qualité d’élément urbanistique majeur[1].

Par exemple, la fonction rassurante et accompagnatrice de la publicité est clairement mise en relief. La photographie où il nous semble pouvoir apercevoir Daniel Auteuil et Charlotte Gainsbourg (L’Un Reste L’Autre Part) déambulant dans les rues de Paris permet d’illustrer ces propos. Ici, la scène parisienne n’apparaît meublée que de deux personnages. Pourtant fictifs ces derniers humanisent la rue et il est possible d’imaginer et de ressentir le caractère austère que prendraient ces lieux sans cette présence salvatrice. Sur ces panneaux de petit format, les personnages publicitaires – à taille humaine – semblent prendre, dans l’illusion de l’image, une consistance humaine. Dispersés dans l’espace urbain sur les panneaux Decaux ou les faces d’abribus, ces personnages se joignent à la foule d’individus qui arpentent chaque jour les trottoirs de la ville, et demeurent seuls gardiens des faubourgs lorsque, la nuit venue, ceux-ci se désertifient. A l’instar de Julia Roberts (Une Femme Avec Un Secret), ces personnages lumineux sont comme autant de repères et de mini « phares » répandus dans l’immensité urbaine, représentant des lumières ou présences rassurantes, balisant l’espace. De même l’ombre du personnage de la publicité I-pod (Which … Are You ?) nous apparaît tel un fantôme, une âme errante veillant sur la ville. Dès lors, l’expression « Il n’y a pas âme qui vive » prend ici une autre dimension, car si ces âmes de papiers ne vivent pas, elles semblent pourtant procurer une sensation d’animation et de vitalité, annihilant le néant que sous-entend cette formule. Ces individus de papiers, unidimensionnels, nous donnent cette impression étrange que l’on est pas tout seul, et nous accompagnent quotidiennement dans nos déplacements.

La photographie mettant en scène une jeune femme d’origine africaine et une jeune fille d’origine asiatique (Carrefour #1) exprime clairement ce sentiment. Le personnage publicitaire semble tenir compagnie à la jeune femme et veiller sur elle. Cette dernière arpente la rue en croisant cet être de papier, qui, multiplement rencontré, fini par prendre un caractère familier. C’est, en effet, la particularité des personnages publicitaires : qu’il s’agisse de célébrité, ou bien de mannequins lamba stéréotypés, leurs visages ne nous paraissent pas inconnus mais presque familiers. Au contraire, les visages de centaines d’autres individus « réels », appartenant à la foule où nous nous mêlons chaque jour, nous demeurent parfaitement inconnus.

Remarquons encore que dans l’instant figé sur la pellicule photographique, les personnages réels (citadins) et irréels (publicités), ainsi mêlés dans un jeu de reflet, ne semblent plus si faciles à distinguer. Le petit garçon assis sur le char (Humanité & M), par exemple, pris dans un anachronisme de l’évènementiel (commémoration de la libération de Paris), ne nous paraît pas, a priori, nettement plus « réel » que l’autre jeune garçon revêtant tous les critères contemporains de son statut et de son âge (sport, vêtements amples…). Les images publicitaires font aujourd’hui partie de la réalité de la rue, ainsi la sensation de confusion entre fiction et réalité s’accentue lorsque celles-ci tentent de ressembler au plus près (mais dans une vision idéalisée) aux citadins contemporains. Le jeu de miroir auquel s’emploient publicité et réalité dans l’espace de la ville provoque cet effet abîmal d’une répétition à l’infini, où l’on distingue de moins en moins nettement les genres.

Ainsi, par l’intermédiaire de cette création artistique, le poids de la publicité et des personnages publicitaires dans l’espace matériel, symbolique et imaginaire de la ville est mis en lumière. L’évidence d’une interaction profonde entre le monde des images publicitaires et la conception et perception de l’environnement urbain contemporain apparaît distinctement.

Le regard du photographe s’apparente, en effet, dans bien des cas, à celui de l’ethnologue, de l’anthropologue ou du sociologue, car il met en avant une forme particulière de compréhension du réel, une perception singulière de l’environnement et des phénomènes. L’art de la photographie peut donc révéler des réalités sociales concrètes. Dans le cadre de ce travail, il nous semble que des fonctions sociales latentes de la publicité sont exprimées illustrant les réflexions de certains penseurs du social :

« Les villes sans publicité sont comme mortes, muettes, vides, tellement nous sommes habitués à dialoguer avec les murs peints, comme avec les pages illustrées d’un grand livre ouvert. » Miguel-Angel Asturias

« Nous sommes entourés de messages, d’images créées à notre intention. (…) les formes artificielles sont devenues notre réalité. Ce sont ces visages projetés sur nos murs que nous n’avons jamais vu en réalité qui nous tiennent compagnie : c’est à ces visages que veulent ressembler les hommes et les femmes de notre temps. » Hollenstein

> Anne-Aurélie Marchal

> Sociologue, La Sorbonne

[1] Expression employée par l’urbaniste B. Ibusza dans son ouvrage intitulé : La publicité bâtie, élément majeur du paysage urbain